Le Journal hebdo, symbole de lutte contre le pouvoir, a fermé pour liquidation judiciaire. Une décision en réalité politique.

Le dernier numéro du Journal hebdo, sur un trottoir de Casablanca, le 30 janvier (Cerise Maréchaud)

(De Casablanca) Mercredi 27 janvier, en plein bouclage, Le Journal hebdo, publication pionnière et icône de la liberté de la presse marocaine, a été fermé de force pour « liquidation judiciaire », sur ordre du tribunal de commerce.

Débarquement d'huissiers, changement des serrures, mise sous scellés des locaux. A première vue, pour une raison légale : Le Journal hebdomadaire croulait sous des dettes de plus de 450 000 euros envers la sécurité sociale marocaine (CNSS) et la direction des impôts.

Mais pour Aboubakr Jamaï, co-fondateur (à 29 ans et sans expérience journalistique) du Journal hebdo en 1997 et son directeur de publication jusqu'en 2007, ces problèmes financiers ne viennent pas de nulle part : « Entre les procès à la chaîne et la stratégie concertée de boycott des annonceurs qui nous a fait perdre 80% de nos recettes publicitaires, les autorités ont tout fait pour acculer Le Journal à l'asphyxie financière. »

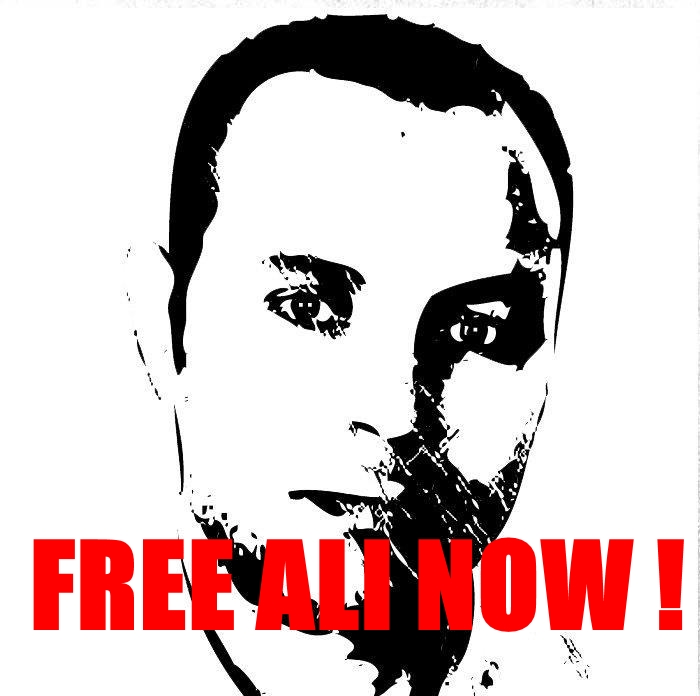

Mais pour Aboubakr Jamaï, co-fondateur (à 29 ans et sans expérience journalistique) du Journal hebdo en 1997 et son directeur de publication jusqu'en 2007, ces problèmes financiers ne viennent pas de nulle part : « Entre les procès à la chaîne et la stratégie concertée de boycott des annonceurs qui nous a fait perdre 80% de nos recettes publicitaires, les autorités ont tout fait pour acculer Le Journal à l'asphyxie financière. »Ali Anouzla, directeur du quotidien arabophone indépendant AlJarida Al Aoula (récemment condamné à un an de prison avec sursis pour une enquête sur la santé du roi), partage ce sentiment :

« C'est une décision politique pour exécuter Le Journal. De nombreuses entreprises de presse sont endettées auprès de la sécu et des impôts, sans parler de l'État lui-même ».

Ultime manœuvre venue d'en-haut pour porter le coup de grâce à un hebdo sans concession qui, depuis douze ans et trois mois, ne laissait pas le pouvoir dormir tranquille. Si de nombreux médias indépendants sont nés dans le sillon du « Journal » (son nom initial et diminutif actuel), « c'était celui qui allait le plus loin », témoigne Kawtar Bencheikh, membre de la rédaction depuis 2006.

« Les enfants de l'alternance »

Mais c'est son statut de pionnier qui l'a fait entrer dans l'Histoire. Boubker (son surnom) Jamaï raconte : « Le Journal est né le 17 novembre 1997, trois jours après les législatives qui ont amené Abderrahmane Youssoufi (socialiste) au gouvernement. Nous étions “les enfants de l'alternance”, inspirés par El Pais, né en 1976 après la mort de Franco. »

Mais c'est son statut de pionnier qui l'a fait entrer dans l'Histoire. Boubker (son surnom) Jamaï raconte : « Le Journal est né le 17 novembre 1997, trois jours après les législatives qui ont amené Abderrahmane Youssoufi (socialiste) au gouvernement. Nous étions “les enfants de l'alternance”, inspirés par El Pais, né en 1976 après la mort de Franco. »Sauf qu'en 1997, l'ancien roi Hassan II est vieux mais bien vivant et toujours craint. Pourtant, Le Journal réclame ouvertement le départ de Driss Basri (ancien ministre de l'Intérieur tout-puissant de Hassan II) et le retour de l'opposant Abraham Serfaty, exilé en France après dix-sept ans de bagne au Maroc.

Pire, en 1999, Le Journal « jette une pierre dans le jardin secret de Hassan II » en faisant sa Une d'un entretien avec Malika Oufkir, fille du général putschiste exécuté en 1972, qui vécu vingt ans en détention secrète avec sa famille (lire « La Prisonnière », coécrit avec Michelle Fitoussi, paru en 1999).

Pire, en 1999, Le Journal « jette une pierre dans le jardin secret de Hassan II » en faisant sa Une d'un entretien avec Malika Oufkir, fille du général putschiste exécuté en 1972, qui vécu vingt ans en détention secrète avec sa famille (lire « La Prisonnière », coécrit avec Michelle Fitoussi, paru en 1999).« On a osé dire qu'on ne pouvait pas ne pas compatir, et on n'a jamais été aussi certain de notre interdiction. Pourtant Hassan II n'a rien fait. Et dans sa dernière interview, avec Jean Daniel dans Le Nouvel Observateur, il a dit regretter ce qui s'était passé. Je pense que nous y sommes en partie pour quelque chose. »

L'interview de Malika Oufkir est un « point de rupture ». Le Journal fera bien d'autres « coups » : en juin 2001, il publie conjointement et simultanément avec Le Monde les révélations d'un ancien agent secret du Cab-1 (le premier cabinet des services secrets marocains), Ahmed Boukhari, sur la disparition de l'icône de la gauche, Mehdi Ben Barka. Il osera titrer « Que fait le roi ? » avec pour illustration, la photo d'un trône vide.

L'interview de Malika Oufkir est un « point de rupture ». Le Journal fera bien d'autres « coups » : en juin 2001, il publie conjointement et simultanément avec Le Monde les révélations d'un ancien agent secret du Cab-1 (le premier cabinet des services secrets marocains), Ahmed Boukhari, sur la disparition de l'icône de la gauche, Mehdi Ben Barka. Il osera titrer « Que fait le roi ? » avec pour illustration, la photo d'un trône vide.Il enquêtera sur la fausse découverte de pétrole à Talsint, dans l'Est marocain, annoncée en grande pompe puis démentie, une des pires humiliations du nouveau règne. Mais non sans en payer chèrement le prix dès 2000.

Après l'intronisation de Mohammed VI, « Le Journal verra sa lune de miel avec le régime se transformer en opposition ouverte », écrit Ali Amar, l'un de ses cofondateurs et ancien directeur en 2007-2008, dans « Mohammed VI, le grand malentendu ».

Après l'intronisation de Mohammed VI, « Le Journal verra sa lune de miel avec le régime se transformer en opposition ouverte », écrit Ali Amar, l'un de ses cofondateurs et ancien directeur en 2007-2008, dans « Mohammed VI, le grand malentendu ».« Escroquerie intellectuelle »

Boubker Jamaï assène :« Penser que la vraie rupture c'était Mohammed VI, c'est une escroquerie intellectuelle dans laquelle tout le monde est tombé, on en a beaucoup souffert.

La vraie dynamique d'ouverture a été impulsée par Hassan II à un moment où, pour des raisons notamment géostratégiques, il avait compris l'intérêt de lâcher du lest. Je ne parle pas de démocratisation, mais d'une certaine libéralisation politique. Mohammed VI, lui, a clairement parlé de “monarchie exécutive”. »

Moins d'un an après son arrivée sur le trône, quand la presse internationale célèbre le « printemps marocain », Le Journal, alors imprimé en France en format tabloïd (avec l'aide initiale de Serge July de Libération puis de Philippe Thureau-Dangin de Courrier international), est saisi à la douane pour avoir publié pour la première fois au Maroc une interview de Mohamed Abdelaziz, chef du Front Polisario qui revendique l'indépendance du Sahara occidental (l'intégrité territoriale est une des lignes rouges de la liberté d'expression).

Moins d'un an après son arrivée sur le trône, quand la presse internationale célèbre le « printemps marocain », Le Journal, alors imprimé en France en format tabloïd (avec l'aide initiale de Serge July de Libération puis de Philippe Thureau-Dangin de Courrier international), est saisi à la douane pour avoir publié pour la première fois au Maroc une interview de Mohamed Abdelaziz, chef du Front Polisario qui revendique l'indépendance du Sahara occidental (l'intégrité territoriale est une des lignes rouges de la liberté d'expression).Ali Anouzla témoigne :

« Ils ont été traités comme des traîtres par leurs confrères alors qu'aujourd'hui, le pouvoir est en négociation directe avec les indépendantistes. »

Quelques mois plus tard, Le Journal est fermé définitivement par décret pour avoir révélé, documents à l'appui, l'implication de la gauche dans le coup d'État d'Oufkir contre Hassan II. Le Journal est mort, vive « Le Journal hebdomadaire » : après une grève de la faim largement médiatisée de Boubker Jamaï, le titre renaît sous un autre nom début 2001. Selon Ali Amar :

« Le ton demeure. Le retour à la torture est dénoncé, les dépenses somptuaires du roi révélées, le reniement des socialistes récupérés pointé du doigt. »

Amendes record

Les ennuis continuent. Le Journal critique la diplomatie marocaine et met en cause l'ancien ministre des Affaires étrangères dans une transaction immobilière à Washington : peines de prison et dommages et intérêts records (à l'époque) condamnant Média Trust, ancienne société éditrice du Journal.

En 2006, parce que Le Journal a publié une photo AFP où l'on aperçoit les caricatures danoises du prophète (minuscules et gribouillées en noir avant la sortie en kiosque), une manifestation haineuse (avec slogans antisémites et extrémistes) se tient en bas de la rédaction, orchestrée par le ministère de l'Intérieur et relayée par les médias étatiques comme la chaîne 2M.

Quelques mois plus tard, Le Journal est condamné à payer 270 000 euros de dommages et intérêts au Belge Claude Moniquet, du centre de recherche Esisc (Centre européen de recherche, d'analyse et de conseil en matière stratégique), pour avoir qualifié son rapport sur le Front Polisario de « téléguidé par le Palais ». Refusant l'offre de son ami Moulay Hicham, cousin du roi, de payer, Boubker Jamaï quitte la direction du Journal et s'exile aux États-Unis. La mythique publication The New Yorker publie un article fleuve sur sa « croisade ».

Car c'est bien à ce « croisé », intellectuel respecté (passé par Yale et Oxford) aux analyses fines et d'autant plus tranchantes, incarnation d'une ligne éditoriale inflexible et jusqu'au-boutiste, qu'en veulent principalement les autorités.

Car c'est bien à ce « croisé », intellectuel respecté (passé par Yale et Oxford) aux analyses fines et d'autant plus tranchantes, incarnation d'une ligne éditoriale inflexible et jusqu'au-boutiste, qu'en veulent principalement les autorités.Absent du territoire marocain, Boubker Jamaï l'est aussi des colonnes du Journal, laissé relativement tranquille pendant deux ans, ce qui lui permet de reprendre du poil de la bête financièrement. Il plaide :

« Chaque fois qu'on a pu rembourser nos dettes, on l'a fait. Et on n'a pas à rougir de nos ventes. »

De 25 000, celles-ci ont tout de même chuté de plus de moitié ces dernières années. Est-ce le désintérêt croissant des Marocains pour la politique (bien que Le Journal s'adresse à l'élite francophone), ou au contraire le virage en 2004 vers un format et un contenu « magazine » mal apprécié des lecteurs inconditionnels ? Pas assez de sensationnalisme ? La « stratégie de distribution malhonnête », qui, selon Kawtar Bencheikh, a rendu Le Journal parfois difficile à trouver dans certains kiosques stratégiques ?

Baptême du feu

Dans ce contexte, témoigne-t-elle, l'équipe vivait « au jour le jour sous tension, en sous-effectif, sans moyens pour enquêter ou partir en reportage, sans structure, ni contrat, ni mutuelle » -au risque de décrédibiliser leur combat pour la bonne gouvernance à l'échelle du pays.

« On travaillait de manière artisanale, poursuit-elle, chaque numéro était un combat », créant, malgré des divergences parfois profondes dans la rédaction, une sorte d'union sacrée. Le Journal a été un baptême du feu pour de nombreux journalistes.

En dépit de ces difficultés, et notamment depuis le retour de Boubker Jamaï (en tant qu'éditorialiste et collaborateur) au printemps 2009, Le Journal est resté offensif jusqu'au bout : sur la « bêtise monumentale » -dixit Jamaï- de l'affaire Aminatou Haidar (militante indépendantiste du Sahara occidental expulsée début novembre vers les Iles Canaries avant de rentrer au Maroc après une grève de la faim retentissante). Ou encore sur l'ingérence du Palais dans les affaires, un tabou ultrasensible propre à l'ère Mohammed VI.

En dépit de ces difficultés, et notamment depuis le retour de Boubker Jamaï (en tant qu'éditorialiste et collaborateur) au printemps 2009, Le Journal est resté offensif jusqu'au bout : sur la « bêtise monumentale » -dixit Jamaï- de l'affaire Aminatou Haidar (militante indépendantiste du Sahara occidental expulsée début novembre vers les Iles Canaries avant de rentrer au Maroc après une grève de la faim retentissante). Ou encore sur l'ingérence du Palais dans les affaires, un tabou ultrasensible propre à l'ère Mohammed VI.« Cette dernière sanction montre que le pouvoir se sent acculé », estime Boubker Jamaï, qui fustige sans ciller le « sous-développement politique et institutionnel du Maroc » et « la limitation intellectuelle au sommet de l'État ». Symbole d'une espérance il y a douze ans, Le Journal l'est aujourd'hui d'une grande déception.

Boubker Jamaï persiste, au présent :

« La société marocaine est mûre pour la démocratie et le roi doit répondre de ses actes. C'est ça notre ligne éditoriale. »

Des réflexions sont en cours pour ressusciter à nouveau l'hebdo rebelle. Le Journal n'a peut-être pas totalement tourné la page.

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire