Oubliés dans les sables du désert de M’Hamid El

Ghizlane, des familles nomades survivent dans des conditions précaires.

Face aux changements climatiques associés à des sécheresses fréquentes,

nombre d’entre elles se sont semi sédentarisées. Rencontre avec ces

oubliés du désert.

Pour rejoindre les familles nomades de la région désertique de

M’Hamid El Ghizlane, au Sud de Zagora, il faut compter plusieurs heures

de route sur des pistes chaotiques. Sous la chaleur accablante d’un

soleil d’août, Hera vit seule avec son mari à quelques encablures d’un

puits. Ici, le temps semble presque suspendu, seulement rythmé par la

préparation du thé qui s’étend tout au long de la journée. « La vie est très difficile ici », confie la jeune femme entre deux corvées domestiques.

De nombreuses incertitudes

Depuis près de quatre ans, le couple s’est installé dans ce coin du Sahara. « Ici

ce n’est que de la fatigue, on aimerait avoir une véritable maison mais

on n’a pas de quoi la construire et puis c’est mon époux qui veut

rester ici, moi j’aimerais vivre en ville », explique-t-elle, timidement. Fille de nomade, Hera vit aux rythmes du désert depuis son enfance. « L’école je n’y suis jamais allée, ni moi ni mes parents. J’aurai voulu aller à l’école mais je n’en ai pas trouvé ici »,

ajoute-t-elle. Sans accès à l’enseignement, la grande majorité des

enfants nomades se retrouvent ainsi contraint à l’apprentissage de

l’élevage des bétails afin de « perpétuer la tradition ».

Pourtant, la situation des nomades au Maroc fait aujourd’hui face à de

nombreuses incertitudes sur leur avenir. Ces dernières années, la

fermeture de la frontière ou encore la construction du barrage de

Ouarzazate a profondément modifié la vie des nomades, sans oublier les

périodes de grande sécheresse qui sévissent. Faute d’eau et donc de

pâturages, les éleveurs n’ont pas de quoi nourrir leurs troupeaux qu’ils

ont perdus petit à petit. « A l’époque de mes parents, au temps du

vrai nomadisme, il y avait beaucoup de fatigue mais ils se déplaçaient

tout le temps, maintenant on commence tous à se sédentariser, on se

déplace beaucoup moins. Nous on a quatre chameaux et à  peu près cent

têtes de bétail, on vend un peu de ces chèvres ou des dromadaires, c’est

notre unique moyen de subsistance», ajoute Hera.

peu près cent

têtes de bétail, on vend un peu de ces chèvres ou des dromadaires, c’est

notre unique moyen de subsistance», ajoute Hera.

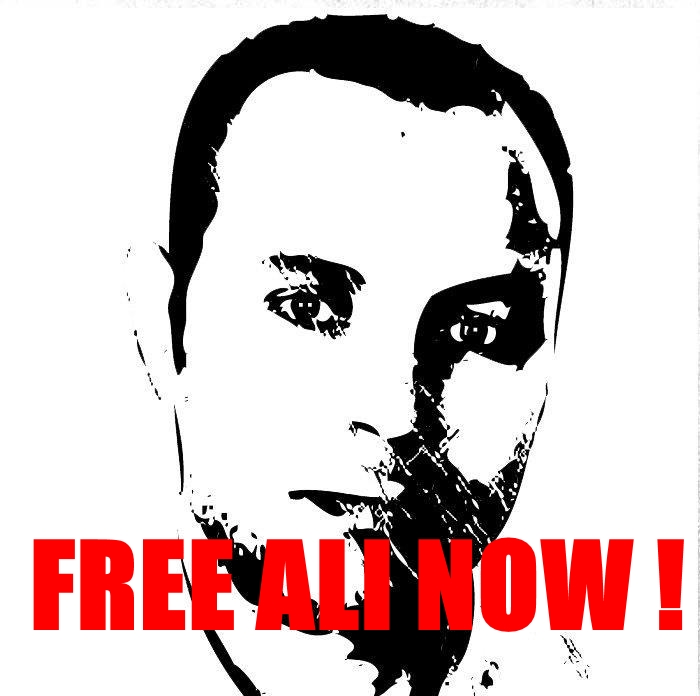

Hera, enfant nomade, souhaite s’installer en ville – Crédit : Tarek Bouraque

« Ici, les gens sont démunis, ils n’ont pas d’argent ils n’ont

rien, celui qui possède du bétail peut en vendre, celui qui n’en a pas

reste sans rien », souligne pour sa part Salem El Fadmi. Ce père

d’une famille de six enfants s’est sédentarisé depuis plusieurs années à

une centaine de mètres d’un puits creusé par une ONG étrangère. Sur

place, de gros bidons remplis d’eau jonchent le sol. Pour Salem, outre

des conditions de vie particulièrement rudes dans ce coin de désert,

c’est la situation de ses enfants qui le préoccupe. « Ce désert est difficile, les enfants ne font pas d’études, y compris les miens qui ne vont pas à l’école »,

explique-t-il. Nombreux sont les nomades à exprimé leur besoin d’un

programme d’éducation pour adultes et enfants. Salem se souvient

pourtant de l’école nomade mise en place par une association il y a de

ça quelques années. « Les enfants ont pu étudier un peu mais quand cette école a disparu, ils sont restés sans rien »,

déplore-t-il. Hami Aid est aujourd’hui le seul nomade du coin à

prodiguer quelques cours de français ou encore de mathématiques aux

enfants. Le jeune homme qui a étudié durant quatre ans sur les bancs

d’une école nomade tenue par des Français puis des Italiens tente à son

tour de s’occuper des enfants de la région. Suite à la fermeture de

l’école nomade, la solidarité est de mise pour les populations locales.

« Nous avons créé notre propre association. Depuis c’est moi qui

enseigne aux enfants, on révise un peu, il n’y a pas d’Etat dans tout

ça, ce n’est que nous les nomades. Chaque personne donne un peu d’argent

pour que je puisse gagner 1000 dirhams par mois afin de m’occuper des

enfants et de leur donner des cours », explique le jeune homme.

Salem, père nomade, entouré de sa famille – Crédit : Tarek Bouraque

Un désir d’intégration dans la vie moderne

Abandonnés par la santé publique, les nomades réclament également un

meilleur accès au soin ainsi qu’un suivi médical. Depuis 2009, l’arrivée

du réseau téléphonique dans cette partie du désert a cependant été

source d’un grand soulagement. « Si quelqu’un de ma famille tombe

malade, on appelle l’ambulance qui arrive sur place après 4 heures en

provenance de M’Hamid El Ghizlane», explique Salem. Un service d’urgence qui a cependant un coût, bien souvent trop lourd à assumer pour les nomades. « C’est

vrai que c’est un peu cher, il faut compter entre 1000 et 1250 dirhams

pour que l’ambulance arrive jusqu’ici, parfois ça peut monter jusqu’à

1500 dirhams », précise le père de famille. Seule solution pour survivre, la vente du bétail. « A

l’époque de mes parents, il y avait de la pluie et assez de nourriture

pour les animaux, le troupeau s’agrandissait mais aujourd’hui c’est le

contraire, il n’y a plus de pluie, et avec la sécheresse le troupeau

s’amenuise », se lamente Salem. Un drame pour ces nomades qui

perdent ainsi leur unique capital, leur unique fortune. Sans

perspectives d’un avenir meilleur, les oubliés du Sahara aspirent à un

véritable changement de leur situation et leur intégration à une vie

plus moderne. « On ne veut plus du nomadisme, j’espère qu’on trouvera

une solution. Si on pouvait aller en ville et construire une maison, ça

serait beaucoup mieux », confie-t-il. « On ne bénéficie de rien du nomadisme, on espère si Dieu le veut, entrer nous aussi dans la civilisation », conclut Hami.

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire